今回のコメ騒動の絡みで小泉大臣は農協改革を言い出した。農協改革と財務省の農業改革、すなわち、農業経営の⼤規模化や輸出推進政策等は密接に関わっています(財務省の農業改革については、「第2回 日本には農業はいらない」を参照にしてください)。実はこの2つの改革は、日本農業に対する彼らの考え方からきているのです。彼らは日本の農家を「企業」として捉えているのです。この「農家=企業」の前提が崩れれば、彼らの農協改革も農業経営の大規模化も成り立たないのです。今回はその理由について説明します。

最初に、「農家=企業」について検証します。農水省の農業センサスによれば、2020年の全農業経営体数に占める法人経営の割合は2.9%、10ヘクタール以上の割合は5.4%と極めて少ないのです、これに対し、3ヘクタール未満の経営体数の割合は84.0%になっています。この数字は、日本の農家は、「企業」として捉えるよりも、「小規模家族経営」と捉えたほうが妥当なことを示しています。「農家=小規模家族経営」を前提とすれば、彼らの主張する農協改革と農業経営の⼤規模化や輸出推進政策の実現可能性は低いと考えられます。

まず、農協改革から検証しましょう。彼らは農協の手数料が高いと批判しています。この手数料をコメの乾燥を例にとりわかりやすく説明すれば次のようになります。農家はコメを収穫します。収穫したコメ(籾)はすぐには出荷できません。なぜならば、乾燥することが必要だからです。ところが、現状では、乾燥機を所有していない農家が多いのです。特に、小規模農家はそのほとんどが所有していません。そこで、これらの小規模農家は、収穫した籾を農協が運営するライスセンターかカントリーエレベータに運び、農協はこれらの籾を乾燥し、籾すりなどの調製作業を行い保管します。その利用料金が農協の手数料となります。

また、野菜農家でも同じようなことが起こります。野菜農家にとっては、個人で市場に出荷しても一定量のロットを確保できないので有利販売にはつながりません。農協へ出荷すれば同じような小ロットの農家の荷が集まるので卸値は安定します。そのために小規模農家は農協に手数料を払っているのです。国は、市場出荷などはやめて、ネット販売やスーパーなどに直接販売したらよいなどと言っていますが、個人経営の場合は、圃場整備、播種、雑草管理、水管理、収穫、調整(袋詰め)、出荷までの作業を一人(家族)で行うので、ネット販売や直接販売する余裕はないのです。

ここに、協同組合の原点があるのです。「協同組合」とは中小規模の生産者や消費者が相互扶助の観点から、各自の事業・生活の改善のために組織する団体で農協も農業者を組合員とする協同組合です(農林水産省より)。分かりやすく言うと、小さな個人が商品を販売しても買い手の商人に買いたたかれるリスクがあるので、皆の商品を集め有利販売につなげることをイメージすれば分かりやすいと思います。

これに対し、「農家=企業」を前提とすれば、企業は乾燥機や貯蔵庫を個別に所有でき、また、野菜の出荷先を市場ではなく、直接、大手量販店などに販売したり、ネット販売を展開するだけの資本力や労働力があります。したがって、農協などは必要としないのです。

農業経営の⼤規模化や輸出拡大政策も同じことが言えます。日本の大規模農家の現状は、前述したように10ヘクタール以上の経営体数の割合は5.4%と極めて少ないのです。日本において大規模農家が少ない理由については、「第3回 日本おける大規模農業の実態」と「第4回 大規模農業は国が作り出した幻想なのか? -規模の経済は発生するのか」に詳しく説明しているので、そちらを参考にしてください。日本農業の大規模化への農業政策は40年以上も続けてきた政策なのです。にもかかわらず、日本農業の大規模化は実現しておらず、現在でも、日本農業は小規模家族経営が中心なのです。この事実は一つの重要な論点を示しています。

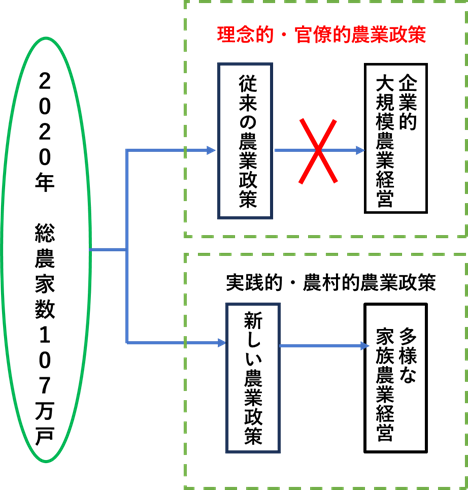

図はこの論点を整理したものです。この図は、国が理念的・官僚的農業政策(上)と実践的・農村的農業政策(下)をそれぞれ展開した場合の農家の帰結を示しています。理念的・官僚的農業政策とは、大規模化してスマート農業を導入しコストダウンを実現し、外国のコメのニーズを研究し海外市場を開拓するなどの従来の政策を示し、実践的・農村的農業政策とは、大規模農業だけでなく、半農半X農業などの兼業農業、中山間農業など多様な家族農業経営実現のための地域政策を示しています。この図で重要なことは、国が理念的・官僚的農業政策を展開しても、過去40年以上の失敗の経緯と日本の経済成長の減速により企業的大規模農業経営は実現せず、国が実践的・農村的農業政策を展開すれば多様な家族農業経営が実現することを示しています。

以上のように、日本のコメや農業に関する国やマスコミの報道には、現実に存在している日本農業の小規模家族経営を、あえて、議論から外し、「農家=企業」を前提した日本農業論・日本農業政策論・農協論を展開しているのです。残念ながら、農業・農村社会には、他産業とは異なり、利潤極大化原則の市場原理だけではあてはまらない世界が存在するのです。

国民も、このあたりで、日本農業の現実を直視し、農地に足をつけた議論を始める時だと今回のコメの価格高騰は国民に伝えているのです。国は今回のコメ高騰を契機に、自らの農業政策の間違いに気づき、新しい価値に元づいた農業政策を始める時期に来ているのです。

今回の「コメ価格高騰の背景」の緊急レポートはこの3回目で終了します。次回からは、通常の「農の風景」に戻る予定です。

稲田宗一郎(いなだ そういちろう)