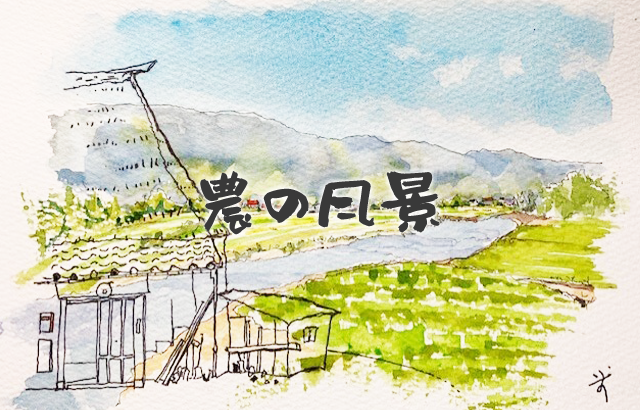

100年不変の数字が動く

日本農業にはかつて、農家数550万戸、耕地面積600万ha、農業従事者数1400万人という3大数字があった。この3つの数字は統計を取り始めた1875年ころから1970年ころまでほとんど変化しなかった。この農家数が動かった理由としては、日本独特のイエの存在、つまり、次三男や姉妹たちは外に出ても、後継ぎは「確実にムラに残りイエを守る」と言う藩政体制以来の『イエの論理』があったとされている。ところが、この日本の『イエの論理』が1970年以降大きく崩れたのである。

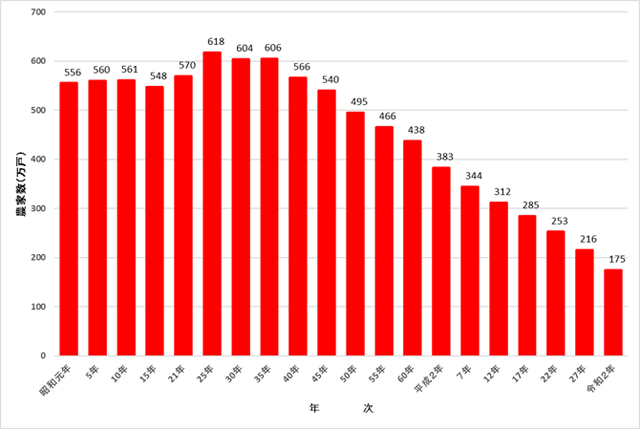

資料:農林業センサス累年統計

図1は、昭和元年(1926年)から令和2年(2020年)までの農家数の推移を示したものである。この図から、日本の農家数は、昭和元年(1926年)の556万戸から44年後の昭和45年(1970年)までは540万戸前後で推移していることが分かる*。ところが、昭和45年以降、農家数は一貫して減少し、令和2年(2020年)には175万戸まで減少した。国は農家数の大幅な減少を想定し、昭和35年に農林漁業基本問題調査会を立ち上げたのであるが、10年後の昭和45年までは農家数は大きくは減少しなかったのである。この農林漁業基本問題調査会の顛末については前回紹介してある。

農業政策の基本スタンスと米価下落

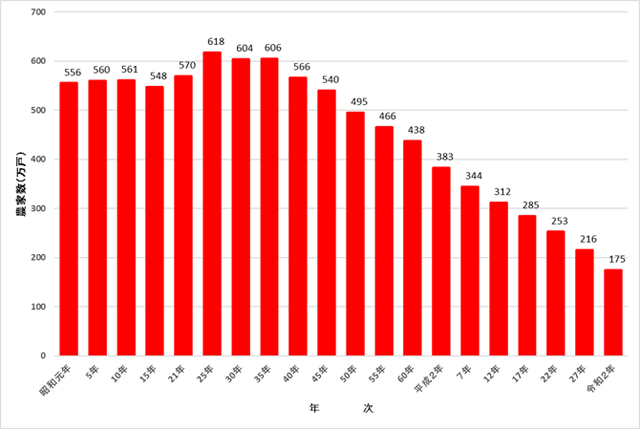

日本の農業政策の基本スタンスは「農家数が減少すれば農地は余り、その農地が担い手農家に集積し規模拡大が進む」とした構造政策が中心だった。この政策の理論的な根拠は、市場経済を核とする経済学(近代経済学)であり、「米価が下がれば、コストの高い零細農家はコメ生産から撤退するので規模拡大は進む」と言う経済学ではごく当たり前の理屈だった。

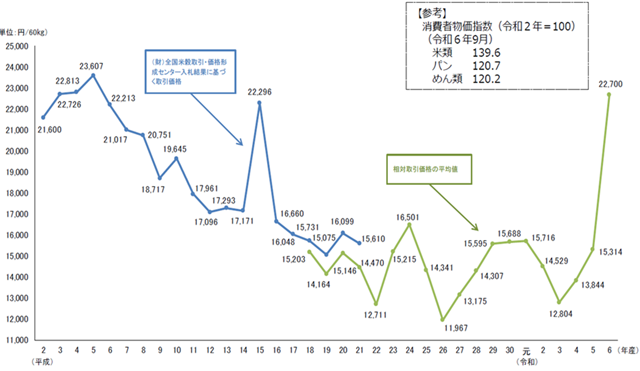

資料:㈶全国米穀取引・価格形成センター入札結果

農林水産省「相対取引価格」

図2は、長期的な主食用米の価格動向を示したものである。この図から、米価は、ガットウルグアイラウンドの農業合意が締結され日本がコメの部分自由化を受け入れた平成5年(1993年)の23,607円をピークに、2、3年の例外はあるものの、一貫して下落し、平成26年(2014年)には11,967円まで大きく下落したことが確認できる。実はこの20年にわたる米価下落が日本農業の根幹であった家族農業経営に重要な影響を与えたのである。

崩壊する家族農業経営

農水省の「農家経済調査」によれば、2019年の個人経営体(家族農業経営と読み替えても大きな間違いはない)のすべての階層の営業利益は黒字になっていたが、2022年には、個人経営体のすべての階層で営業利益は赤字になっている。これは、2019年産(令和元年)の平均米価が15,716円(60キログラム)であったのに対し、2022年産(令和4年)の平均米価は13,844円(60キログラム)と約2,000円安くなったからである。個人経営体のほとんどは家族農業経営だと考えられるから、2022年の個人経営体の営業利益が赤字になったことは、日本におけるコメ生産の根幹だった家族農業経営に深刻な影響を与えたことを示しているのである。

令和4年の13,844円を家族農業経営の1つの採算基準とすれば、平成22年、26年、27年、および、令和3年の米価は、この価格を下回っている。つまり、これらの年に、既に、日本のコメ生産を担ってきた約85%の3ha未満の家族農業経営は営業利益が赤字に陥っていたと推測することができるのである。この数年にわたる低米価がボディーブローのように徐々に家族農業経営に効いてきて、その結果、多くの家族農業経営がコメ生産から撤退せざるを得なかったのであり、これがコメ生産量の減少に繋がり、今回のコメ不足、つまり、コメ価格の高騰の一つの要因となったのである。

足腰が強く、タフだった家族農業経営がコメ生産から撤退する現在の状況は、日本農業の3大数字(農業従事者数1400万人、農家数550万戸、耕地面積600万ha)が減少してきた1970年以降の時代と匹敵するくらいの激震だと言うことができる。すなわち、1970年以降の激震は、兼業農家と家族農業経営で、なんとか、日本農業を支えてきたが、今回の激震では、もはや、家族農業経営には日本農業を支える力がなくなってきたのである。このままの流れでいくと、日本農業は、まさに、崩壊の危機に直面しているのである。

*昭和25年から35年までは600万戸を超えているがこれは戦後の混乱期のためである。

稲田宗一郎(いなだ そういちろう)