アメリカの双子の赤字と農産物市場を開放

アメリカの双子の赤字は日本にとっては対岸の火事ではなかった。その象徴が、1989年、三菱地所がアメリカの象徴であるニューヨークロックフェラービルを買収した事だ。これを契機に日本パッシングが起こった、労働者や若者が日本車を打ちこわしている映像が世界中に流れた。アメリカの狙いは、日本車の対米輸出を制限し貿易赤字を解消させることだった。しかし、日本政府は、アメリカの自動車関税の要求を受け入れいれることはできなかった。日本の経済成長の源の1つが自動車だったからだ。アメリカからの輸出自動車への関税要求に対し、財界は政府に猛烈な圧力をかけた。政府は日本からアメリカへの自動車輸出関税を回避させるために、自動車の輸出自主規制を提案するとともに、日本の農産物市場をアメリカに開放するように動きだしたのである。

アメリカからの日本の農産物市場を開放する要請に対し、自民党は前向きに動き始めた。自民党の大きな票田である農村票に陰りがでていたからである。しかし、陰りがでていたとは言え、地方出身の政治家の地盤は、いまだに、農村だった。そこで、政府は世論形成に動いていく。具体的には、日本の農業、特に、稲作農業は小規模で生産性が低く企業的ではないと主張し、農業の大規模化を主張している農業経済学者の意見を全面的に採用し世論形成を図ったのである。彼らは、規模を拡大すればコストが下がるので、外国からコメが輸入されても国内のコメ農家は十分に対抗できるとの論陣を張った。

農業は先進国型産業?

これに対し、筆者たちは、日本の稲作農業は、分散錯圃、自家労働評価、水管理など農業の文化的・地形的特徴のために規模拡大は進まずに、コメが輸入されれば国内の稲作農家の多くはコメ生産から撤退すると真っ向から反対したのである。さらに、財界のシンクタンクである総合研究開発機構(NIRA)は、国民経済研究協会の「農業自立戦略の研究」に研究費をつけ、その中で、「農業は先進国型産業である」との主張をマスコミに展開させ、この展開に合わせ、農業の大規模化を主張している農業経済学者と連携し、世論形成を図ったのである。

その結果、日本はコメの部分自由化を受け入れ、ミニマムアクセスという枠とSBS方式(買い手と売り手の連名による売買同時契約)でアメリカなどからコメを輸入したのである。これを契機に、国内のコメ価格は下落傾向になり、最終的には、今回のコメ不足につながっていくのである。

以上述べた1980年から90年代にかけての日米の経済摩擦&貿易戦争は、今回のトランプ関税をめぐるアメリカの動き、すなわち、トランプ政権が対日貿易赤字に苛立ち、日本に市場開放を迫る構造と基本的には全く同じである。

トランプ関税と135万トン

今回のトランプ関税は、交渉の結果、アメリカへの自動車を含めた輸出品の関税を25%から15%に引き下げる代わりにコメの輸入量を増加させた。政府はコメの関税化を回避したと交渉の成果を主張しているが、実際のところはどうなのだろうか。コメの輸入量は、1993年のガットウルグアイラウンドで課せられたミニマムアクセス枠77万トンに75%増加の135万トンを輸入することで合意し、この輸入量は今後も続くとしている。おそらく、政府は「コメ価格の高騰」をトランプ関税の交渉に利用しようと考え、「備蓄米」を放出したのである。そのために、アジテーターの小泉大臣を使ったのである。その結果、「備蓄米」は底をつき、底をついた備蓄米をアメリカ米で埋め合わせるという今回のシナリオが完成したのである。1回目の135万トンの輸入米の多くは「備蓄米」に回るはずだが、来年以降は、加工米、主食用のブレンド米に回ることになる。

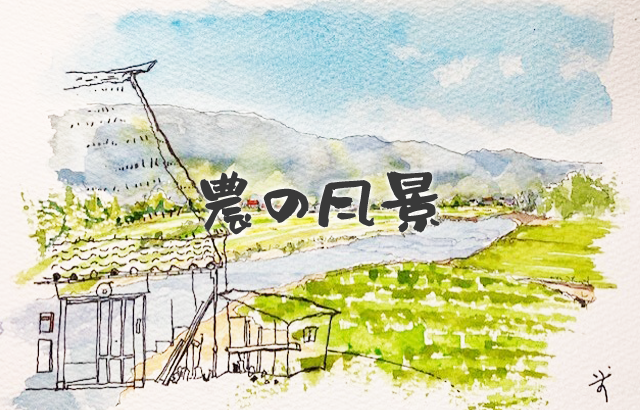

現行のミニマムアクセス米が77万から135万トンへ58万トン増加することは、コメ市場に少なからず影響を及ぼすことになる。国内のコメ生産が現在の収穫量のまま推移すると仮定するならば、中長期的には、コメの価格は下落傾向になると考えられる。政府はこの流れを考慮して、国内のコメ農業を強化するために農業予算を大幅に増加し、従来からの政府方針である農業法人を中心とした大規模農業を実現させようとしている。しかし、この大規模農業経営は実現するのだろうか?この点について、筆者は、日本おいては大規模農業経営が実現する可能性は少なく、日本農業が消滅する可能性が高いと考えている。その理由については、この「農の風景」の第3回から5回で考察しているので、詳細はこれらの論を参照にしてください。

経済成長が望めない日本

もし、筆者の指摘したように、日本農業が縮小、消滅の方向に進めば、日本はアメリカ等から主食であるコメを輸入せざるを得なくなる。しかし、日本がコメを輸入できるためには、①日本に経済力があること、②輸出元のアメリカのコメ生産が十分な余力があることが必要となる。

経済力について、筆者は、日本は今後の経済成長は望めないと考えている。その理由は、過去の日本の経済成長の歴史をみれば明らかである。すなわち、高度経済成長期には、第1期は繊維、第2期は鉄、第3期は自動車産業などがリーディング産業として存在していたが、今の日本にはリーディング産業がない。世界のリーディング産業はITだが日本にはない。将来はAIなど新規イノベーションを実現した産業がリーディグ産業になると考えられるが、残念ながら日本にはその力がないのである。その原因は、新規イノベーションには、長期的視点からみた新技術開発や基礎的研究投資が必要となるが、日本にはその力がない。今の日本には、「将来、物になるかわからない物」に投資する余裕がなく、また、無駄を省き効率化を目指す社会が望まれ、国も企業もこの方向に向いている。しかし、新技術とか新規イノベーションは、無駄と不効率の中から生まれてくるのである。この無駄が存在できる社会、効率一辺倒ではない社会の中に、新しい知識は生まれるのである。今の日本にはその土壌・風土がない、したがって、将来的に日本は経済成長を実現できずに貧しくなっていくのである。

コメ生産の余力についてカリフォルニア米を例にとり考えてみる。海外から輸入農産物を検査する知り合いの会社があり、その会社のサクラメントにある事務所の仕事の1つに、カリフォルニアのダム水量の確認がある。ダムの水量をもとにカリフォルニア米の生産量を予測するためだ。カリフォルニアにとって水は極めて重要で、筆者が1990年代にカリフォルニアを訪れた時も、日本に輸出するためのコメ生産用の農業用水と市民が利用する生活用水との間で水を巡る論争があった。カリフォルニアの水は潤沢ではないのである。また、地球温暖化は地球全体の食料生産へ大きな影響を与えるとの研究もある。

そういった中、我々日本人は、国内農業を失い、海外に主食を依存することのリスクが高いことを認識する必要があるのだ。

稲田宗一郎(いなだ そういちろう)