コメの価格高騰が続いている。政府は備蓄米を通常の流通ルートを通さずに、直接ネット販売やコンビニに放出した。

今回は、まず、コメの価格は下がるのかについて報告する。経済学で価格を考える時の基本は市場である。ここで言う市場とは需要と供給が出会い取引する場である。そこでコメの市場について考える。コメ市場には、現在、3つの市場がある。1つは外食産業や給食などを対象とした業務用市場、2つはスーパーなどの店頭にある銘柄米の小売市場(かつては標準価格米と言うブレンド米があったが今はない)、そして3つ目は、今回、小泉大臣がアピールしている備蓄米市場である。備蓄米市場は、元々はなかったが今回初めてできた市場である。数量的に言えば、米の業務用需要量は、全農の推定では米の総需要量の約40%程度と考えられている。令和6年産の主食用米の生産量は農水省発表では12月公表の679万トンなので、約270万トンが業務用需要となる。この数字はかなり大きいことを念頭に置く必要がある。

ここで重要なのは、これら3つの市場の需給関係は異なっていることにある。すなわち、第1の業務用市場の供給者は、全農等の集荷業者からコメを仕入れた卸会社であり、需要者は吉野家などの外食産業やおにぎりなどを扱っているコンビニなどの中食業者である。業務用市場の契約形態は基本的に年間契約であり、実需者は卸売会社に、たとえば、トン○○円のコメを××トンで発注する。ここで重要なのは、卸売会社の納入するコメの品種は決まっていないのである。この取引の決め手は価格と価格にあった「味」である。そのために、卸売業者は、様々な産地の様々な品種を様々な価格で仕入れそれらのコメをブレンドして、外食産業などの実需者の要望にあわせて納品しているのである。このブレンド比率が卸売業者の腕の見せところであり利益の源なのである。

今回、政府は1回目14万トン、2回目で7万トン、3回目は10万トンの備蓄米をいずれも入札形式で放出した。放出された備蓄米は、JA全農が1、2、3回あわせて31万2296トンのうち約95%にあたる31万2000トンを落札した。落札された備蓄米は、そのほとんどが、前述した業務用市場のブレンド米として流れたのである。ここで注意しなければならないのは、落札価格は玄米60kgあたり約22,000円/60kである。一方、これまでのコメの全国平均価格(玄米60㎏)は、令和3年産12,804円、令和4年産13,444円、令和5年産15,390円となっている。ここで注意しなければならないのは、令和3年、4年、5年とコメの価格が上がっていることである。これは、コメの供給量が少しずつ減ってきたことを意味している。

全農は備蓄米を過去の価格よりも高い価格で落札したのである。落札業者は出来るだけ安い価格で落札したかったはずである。しかし、それができなかった。できなかった背景には、コメ自体が品薄で、全農からしてみれば契約している卸売会社の業務用需要量を確保したかったからである。また、政府が備蓄米として購入した価格が12,000円から15,000円を考慮したからなのである。

政府はこれだけの備蓄米を放出したにも関わらず、米価が下がらないので、小泉大臣などは「価格が適正とは思えない。どこかで誰かが儲けている。今は動くべき時だ。消費者のコメ離れをこれ以上、深刻化させてはならない」などとアジっている。

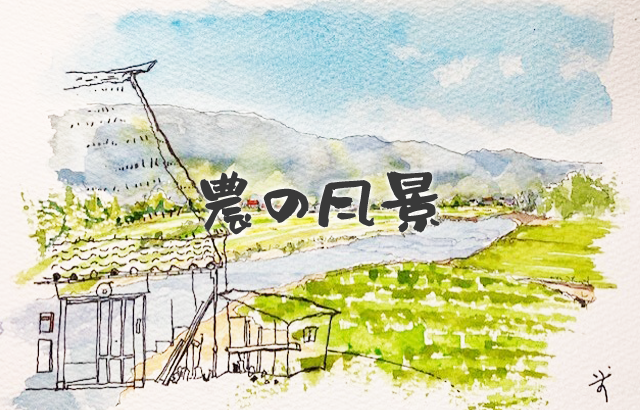

しかし、筆者から言えば、放出された備蓄米の大部分は、前述した全農から卸売会社に流れ、卸売会社は業務用のブレンド米として契約した外食産業用に使われ、2つ目のスーパーなどの銘柄米の小売市場には流れていないのだ。だから、スーパーなどの主食用の銘柄米価格は下がらないのだ。これは、コメ市場とコメ流通の常識なのだ。小泉大臣はこの常識を「ぶっ壊わし、コメの流通改革をやる」と宣言しているのだ。この動きは、父親の小泉純一郎首長の2000年の「郵政民生化」とまったく同じ構造だ。おまけに、小泉大臣を含め多くの自民党の政治家は、この「コメ高騰」を選挙対策とトランプ関税(アメリカ米の輸入)に利用したいのだ。その背景には、筆者が、この「農の風景」で何回も述べているように、日本人の大部分は、自分の目で、日本農業、日本の稲作の現場をみたことがないからだ。

それでは、備蓄米を放出した結果、今後、コメの価格は下がるのだろうか?

<価格は、しばらくは、下がらない>

これが筆者の答えだ。その理由を説明してみよう。

備蓄米がコンビニやスーパーに並び、消費者がこの備蓄米を購入したとする。その結果、スーパーの銘柄米の需要曲線は下にシフトする。なぜならば、銘柄米も備蓄米も同じスーパーで売られているので備蓄米を購入した消費者は銘柄米を購入しないからだ。したがって、銘柄米価格は下落する方向に動くが、備蓄米の在庫量は全部で100万トンに過ぎない。これまでに約61万トン放出され7月も放出の予定なので備蓄米の残りは約30万トンに減る見通しだ。この残りの30万トンを備蓄米市場に放出したら、備蓄米市場ヘの放出量は約70万トンで終了となる。備蓄米がなくなれば、その瞬間に、備蓄米市場も消滅し、結果として、2つ目の銘柄米の小売市場だけになる。この市場の価格は、銘柄米市場の需要曲線と供給曲線で決まるから、価格が下がるためには供給曲線が右にシフトすることが必要となる。

供給曲線が右にシフトすると言うことは、将来のコメ生産量が増えることを意味している。しかし、現段階でのコメ生産に関する情報、①転作率29.0%*(R6)②来年度(25年産)のJAの仮払金の上昇**(JA全農新潟県本部の仮払金「一般のコシヒカリ」2万3000円/60キロなど)、③放出した備蓄米の補充の先送り(農水省方針)、④転作作物(大豆、麦)の奨励金単価の削減(財務省「財政制度等審議会」資料)、⑤離農による耕作放棄地の増加などを考慮すると、我が国のコメ生産量は急激に増加するとは考えにくい。

今回のコメの価格高騰の主要因は「コメ不足」であるが、この「コメ不足」を農林水産省は認めたくなかったのである。国は、「コメが高くなったのは、卸売業者が在庫を放出しないから、流通段階で誰かが投機目的でコメをため込んでいるから、そしてそれでもコメの価格が下がらないので、全農を頂点とした米流通が複雑だからだ」と、アジテーターの小泉大臣に言わせ、国の農業政策の失敗を備蓄米の放出と言った消費者好みの政策にすり替え、空になった備蓄米用にアメリカ米を追加輸入すると言う「トランプ関税」の交渉カードの1つとしたのである。だから、小泉大臣は急いだのである。国は強かなのである。

(つづく)

(注)

*転作率は農林水産省:令和7年1月「米をめぐる状況について」資料より次のようにして計算した。

転作率=転作面積÷(戦略作物作付面積(転作面積)+主食用米面積)=51.3万h/(51.3万ha+125.9万ha)

なお、戦略(転作)作物とは水田活用直接支払交付金の対象である麦、大豆、飼料作物、飼料用米、米粉用米、WCS 用稲、加工用米等であり、等は備蓄米を加えたもの。

** JAの仮払金が上昇したのはJAへの集荷量を確保したいからである。背景には昨年産のコメ不足があり、JAは昨年の仮払金を一昨年(23年産)から3割程度引き上げたが、JA以外の集荷業者がこれを上回る価格を農家に提示したためにJAへの集荷率は低下したからである。

稲田宗一郎(いなだ そういちろう)