前回、米価の引き下げは、規模拡大にプラスの効果を与えるとの考えとマイナスの効果を与えるとの考えがあることを指摘しました。

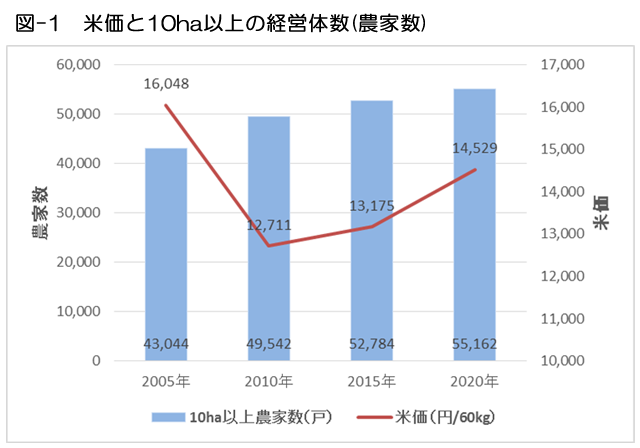

今回は、現実の米価の動きと規模拡大との関係を農水省の統計を用いて検討してみます。図-1は米価と10ヘクタール以上の経営体数(農家数)を示したものです。

この図からは、米価下落と規模拡大の間には明確な関係は認められません。すなわち、現実のデータでは、10ヘクタール以上の農家数は、米価に関係なく、2005年の43,044戸から2020年の55,162戸に少しずつ増加しています。この2020年の55,162戸の農家数から、国が想定していた規模拡大が進んだと考えられるのでしょうか。この点を別の角度から少し検討してみます。

1990年の農政審議会では、「稲作主業の中核農家については、種々の構造政策の推進を前提に2000年には都府県で3haから8haに、北海道で6haから11haに経営規模が拡大する(下線は筆者)」と見込んでいました。

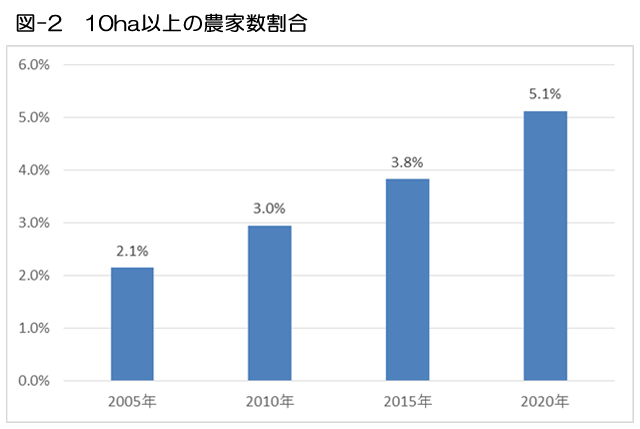

図-2は、農政審議会が想定していた稲作主業の中核農家の想定面積、すなわち、都府県8ha、北海道11haの面積を10haと読み替え、全農家数における10ha以上層の農家割合を示したものです。

この図から、農政審議会が想定していた稲作主業の中核農家の面積規模を10haと読み替えた時に、10ha以上の農家数は、審議会の目標年次である2000年より5年後の2005年でも2.1%にすぎないのです。この値は、2020年になっても僅か5.1%に過ぎず、残りの94.9%農家は10ha未満の農家なのです。

これらの数字から、日本の稲作農業は国が想定していたような規模拡大は進まなかったと評価しても間違いではないでしょう。

図-1と図-2の検討から、米価の引き下げは規模拡大にプラスの効果を与えなかったこと、また、農政審議会が想定していた稲作主業の中核農家(都府県8ha以上、北海道11ha以上)は実現しなかったと考えても大きな間違いはないでしょう。

<この事実をどのように考えたらよいのでしょうか?>

かなり昔ですが面白い数字があります。50年前の1975年と1980年の経営面積規模階層間移動マトリックス(5 年間である面積規模から他の面積規模へ移動した、あるいは離農した農家数が分かる)から将来の農家数と専業農家数を推計した東京大学の神谷教授の研究があります。この研究によれば、1975年から1980年の5年間にかけての規模階層間の移動が続いたと仮定した場合、最終的に、我が国の農家数は104.8万戸になるとのことでした。驚いた事に、この数字は、2020年の農林業センサスの農業経営体数107.6万戸とほぼ同じなのです。

また、専業農家数は85,726戸と計算されています。現在の統計には専業農家という概念はないので、以下のように2020年の農林業センサスの数字を読み替えてみました。すなわち、農林業センサスの5ha以上農家数は102,842戸、10ha以上の農家数は55,162戸となっているので、専業農家数85,726戸という神谷教授の計算結果は、現在のセンサスに読み替えれば、おそらく、7ha以上の農家数あたりになると思います。

ここで注意すべきなのは、この神谷教授の計算結果は、1975年から1980年の5年間に実際におこった農家の規模階層間移動を元に推計した値なのです。つまり、国は、1990年以降、多くの税金を使い「構造政策」を実施し規模拡大を推進してきましたが、その「構造政策」の結果は、50年前に実際に起こった農家の規模階層間移動を用いた予測値と、ほとんど、同じなのです。

この事実を裏返してみれば、規模拡大を目指し「構造政策」をしてもしなくても結果は同じようなものだと言うことになります。つまり、「構造政策」が日本農業の規模拡大に与えた影響はなかったということになります。

―税金を投入した「構造政策」を推進しても、その政策が現場の農家行動に与える効果は少ないという、まさに、ドン・キホーテ的結末なのですー

《昔の有能な官僚は、日本の稲作農業は規模拡大が進まないことは薄々分かっていたはずです。それでは、なぜ、国は農業政策を市場原理に基づく「構造政策(規模拡大政策)」へ転換したのかでしょうか?》

《そこには何があったのでしょうか?》

次回以降、1990年代から日本の農業政策が「構造政策」へ転換した理由について考えてみます。予告的に言えば、理由の1つは、世界の潮流となった「新自由主義」にもとづく政策運営であり、もう1つの理由は日米の経済摩擦(日米貿易摩擦)です。

稲田宗一郎(いなだ そういちろう)